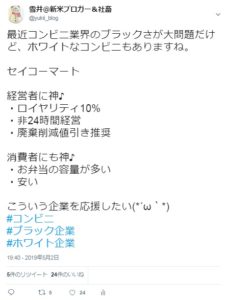

先日こんな事をツイッターでつぶやきをしました。

コンビニのブラック経営が話題になっていますね。

2019年4月15日のBLOGOSの記事では、まさしく一家離散の状態になっています。

<参考>「セブン-イレブン本部は血も涙もない」店舗乱立で閉店に追い込まれ失踪したコンビニ店オーナー妻が記者会見で訴え:BLOGOS

胸が痛みますよね…。

今回はなぜコンビニのブラック経営が無くならないのか、その原因を調べてみました。

<この記事を読むことで以下の疑問が解決できます>

・コンビニがなぜブラック運営になるの?

・ブラックではない運営をしているコンビニはあるの?

目次

コンビニ運営の仕組みとは

コンビニは直営店もありますが、多くはフランチャイズ契約によって契約した加盟店(事業主)が経営しています。

フランチャイズ契約とはどんなものかというと、各種コンビニ親会社が持つ、商品やシステム、ブランド等を利用する権利を加盟店が持つことが出来る契約です。

代わりに、加盟店は権利使用の対価としてロイヤルティを支払うことになります。

〇加盟店(事業主)はビジネスを始めた最初から、集客、ビジネスモデルなどが完成した状態でスタートできる。

〇コンビニ親会社はロイヤリティが入ってくるので自分たちは手を掛けることなく儲かる、また事業規模を拡大していける。

このようなメリットが双方に発生するので、コンビニ運営の仕組みは広がっていきました。

コンビニ運営がブラックになる原因4つ

ロイヤリティ

ロイヤリティは一般的なコンビニで30~70%と高額に設定されていることが多いようです(土地、建物をオーナーが用意するかどうかでも異なってくるようですね)。

下記のサイト様が参考になります。

<参考>コンビニエンスストアチェーンのロイヤリティはずばり高いのか?:フランチャイズWEBリポート

このロイヤリティが曲者です。

確かにロイヤリティを支払うことでコンビニ親会社の手厚いサポートやシステムを利用でき、経営初心者の方でもサクッとビジネスを始めることが出来ます。

ですが、仮にロイヤルティを50%として、1月に300万の利益を上げたとすると実に150万もの金額がロイヤリティとして持って行かれてしまうことになります。

さらに、この150万が丸ごとオーナーの取り分になるかというとそれは違っていて、ここから人件費、光熱費、お弁当の廃棄費用等が引かれていきます。

特に人件費などはざっくり計算してもかなり高額になることが分かります。

(例)時給800円、2人体制で1か月運営した場合(実際には深夜手当なども付くのでしょうが、簡略化の為に省略しています)

800円 ×24時間 ×30日 ×2人

=1,152,000円

お店が得られる利益は150万円なのに対して人件費だけで115万円も掛かることになります。

結果として、オーナーの手元に残るのは極々わずかな金額になるのです。

営業時間の規定

コンビニは営業時間が、コンビニ親会社によって決められています。

セブンイレブンやローソン、ファミリーマートなどほぼ全て24時間営業が一般的になっていますね。

でも、深夜にいったいどれくらいの人がコンビニに行くのでしょう。

正直、利用者は日中に比べてとても少なくなります。

つまり、売り上げは少なくなるのです。

ですが、それとは対照的に人件費は深夜の方が高くなります(深夜手当が付くため)。

利益にならないのに、この営業時間はなぜ設定されているのでしょうか。

答えは、コンビニ親会社が儲かるからです。

親会社は、仕入れ値以外の各種経費を引く前の利益にロイヤリティをかけています。

経費が上がっても、売り上げを上げてくれた方がコンビニ親会社としては嬉しいんですね。

利益を上げたいなら人を雇わなければ良いという考えもあるかもしれませんが、オーナーが人間である以上、24時間休まず働くのは不可能です。

利用する僕らにとってはとても便利な24時間営業が、コンビニブラック化の大きな要因になっていると考えられます。

廃棄品の処理費用

余ったコンビニ弁当の破棄には処理費用が掛かります。

調べてみると月に数万円も掛かることもあるようです。

スーパーなどでは、閉店間際や賞味期限が近付くと見切り販売を行うお店が多いです。

廃棄コストがかかるのに、なぜコンビニでは値引き販売をしないのでしょうか。

その原因はコンビニ会計という制度にあります。

コンビニ会計では、廃棄分や万引きされた分の原価を含まずに利益を計算することになっています。

(例)

ロイヤルティが50%の店舗。仕入れ値70円のおにぎりを10個仕入れて、100円で5個売れて残り5個は廃棄したとすると

100円×5個 ー 70円×5個=150円 これが利益となり

150円 × 50% =75円 がコンビニ親会社の取り分になります。

対して同じ条件で100円で5個が売れて、残り5個を見切り品として50円で売ったとすると

(100円×5個+50円×5個)-70円×10個=50円 これが利益となり

50円 × 50% =25円 がコンビニ親会社の取り分になります。

つまり、見切り販売をするとコンビニ親会社の取り分は減ってしまうのです。

このため、本当は見切り販売を行った方がオーナーは儲かるけど、コンビニ親会社は見切り販売よりも廃棄を推奨しているのです。

今回調べていてこちらのヤフーニュースがとても参考になりました。

<参考>コンビニオーナーが見切り販売をしない5つの理由:ヤフーニュース

<参考>「こんなに捨てています・・」コンビニオーナーたちの苦悩:ヤフーニュース

ドミナント戦略

コンビニ親会社各社は、ドミナント戦略をとっています。

ドミナント戦略とは、一つの地域に同列店舗を密集して出すことで独占状態、知名度アップ向上を図り、その地域一帯全店の売り上げを上げようという戦略のことです。

周辺全店舗を合わせると売上があがるかもしれないですが、この戦略ではコンビニ各店で付近の同列店とお客さん、労働者(アルバイト、パート)を取り合う形になってしまいます。

今回のBLOGOSでも、このドミナント戦略が不幸を招いた大きな要因となっています。

これら4つがコンビニがブラック経営に陥る原因なのです。

一番ホワイトなコンビニはこれ

ここまで、コンビニがブラック経営に陥る原因をお話ししてきました。

ではホワイトな経営のコンビニは無いのでしょうか。

実はあるのです。

一番ホワイトなコンビニはセイコーマート

僕が調べた限りですが、一番ホワイトだと言えるコンビニはセイコーマートでした。

皆さんは、セイコーマートをご存じでしょうか。

北海道をメインに展開しているコンビニチェーンで、お弁当が安くて量が多いのが特徴的なコンビニです!

また、元々が酒屋だったお店がセイコーマートに転換していることが多いため、お酒の種類がとっても豊富なことも、お酒好きには嬉しい要素です。

これらのことや、「お客様のリクエストがあれば、採算度外視で全力で応える」と代表取締役が語る企業姿勢もあって、コンビニ顧客満足度1位にほぼ毎年選ばれています。

セイコーマートがホワイトな4つの理由

ロイヤリティが低い

セイコーマートのロイヤリティは10%ととても低く設定されています。

その分オーナーは利益を得ることが出来るのですね。

24時間営業を強制していない

セイコーマートは24時間営業を強制していません。

営業時間は23:00までだったり、24:00までだったり店舗によってまちまちで、オーナーが決めて良いことになっています。

それだけ、従業員、オーナーが大切に扱われているという事でしょう。

北海道の方々からは、セイコーマートは正真正銘ライフラインと言われるくらいなので、従業員が潰れるようなことはしないのかもしれませんね。

廃棄品削減の為の値引きを推奨

セイコーマートでは廃棄品削減のための見切り販売を推奨しています。

これは、取り扱っているPB(プライベートブランド:自社独自の商品)が自社グループ内で製造しており、食品ロスによる損失が自社にも及ぶことが要因になっています。

非ドミナント戦略

セイコーマートは非ドミナント戦略を掲げています。

他のコンビニはドミナント戦略によって狭い地域内で独占する戦略をとって利益を得ています。

一方、セイコーマートはフランチャイズ店に対して半径150m以内に同社他店を作らない戦略を採り、店舗同士での損失を抑えています。

これは加盟店の存続の支障となる可能性があるからで、コンビニオーナーの気持ちを良く考えていることが分かりますね。

それどころか、採算がとれないと他社のコンビニが出店しないような地域へ、買い物難民対策として自治体からの依頼を受けて地域密着型の出店を行っていたりします。

とても素晴らしいことですよね!

まとめ

今回は、コンビニのブラック経営の原因は?一番ホワイトなコンビニは?という疑問について解説してきました。

いかがだったでしょうか。

正直、僕は今回のニュースで知るまではコンビニの運営がここまでブラックなものだとは知りませんでした。

中国に出張で行くことがありますが、実は中国のコンビニは24時間ではありません。

夜はしっかりとお休みしています。

でも、中国出張中に不便を感じたりはしませんでしたよ。

今回のニュースは今の日本を良くしていくために、考えなきゃいけない問題なのかもしれません。

僕らが便利さを提供してもらっているコンビニのオーナーさんが笑顔で働いていいけるように、コンビニの職場環境がセイコーマートを手本にしたホワイトな環境になっていってくれることを願ってやみません!